「オリジナル浴衣を作りたい」と希望される方と話をしていると、よく言われるのが「昔からあるようなデザインにロゴや名前を追加したい。」ということです。

話を進めていくに、お客様が希望しているのが”吉原つなぎ”や”麻の葉”といった江戸時代から続く柄だったりするのですが、これらは連続柄であり、どちらかというとプリントに向いているデザインだったりします。

実は、今伝統的と言われている浴衣の染め方である「注染」は明治後期から対象前期くらいに発明された染め方です。

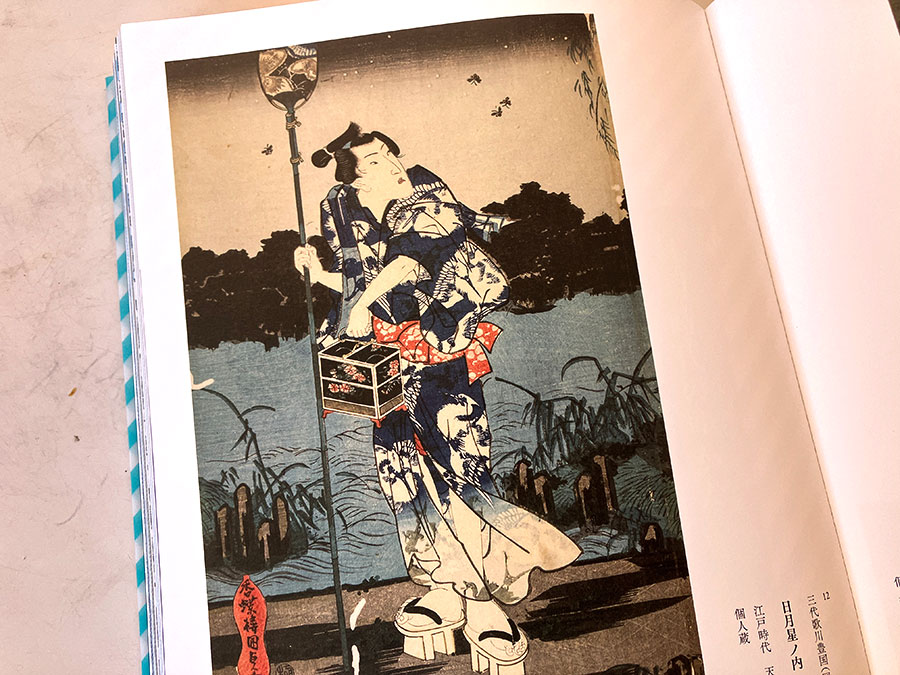

誰もが着物を着ていた江戸時代は、浴衣はどうやって染めていたかと言うと、「長板中染」が一般的でした。

「長板中染」、あまり聞いたことがないと思います。

というのも、今ではごくごくわずかしか作られていない染め方です。

と、その前に、「注染」の染め方のおさらいを。

注染は生地に糊を引きながら蛇腹状に折りたたみ、上から染料を注いで(下からポンプで染料を抜きながら)、一気に生地を染める方法です。最初に生地を蛇腹状に折りたたむ必要がありますので、その折り返し部分は染料がにじみやすくなり、折りたたみ部分には柄をできるだけ入れない、また入れる場合でもにじみは仕方ないとします。

また蛇腹状に折りたたむことから、折り目を広げると鏡に写したように柄が反転します。

注染は色々と制約のある染め方ですが、型一つで多色染めができるし、大量に染めができることもあり、日本各地で染工場ができる染め方となりました。

江戸時代から続く「長板中染」はどのような染め方かというと、約6メートルの長い板に生地を貼り付け、生地の上に型紙を置き糊をつけていき、その後に染料の瓶に浸して色を付ける方法です。

型紙を使った染めという点からすると、江戸小紋に似ているかも。

長板中染:型紙を使い糊を置き、その後に染料で染める

小紋:型紙を使い色をおいていく。

いずれにしても広げた生地の上に連続して柄をおいていく作業ですので、プリントと似ているかもしれません。

「長板中染」の疑問として、生地の片面に糊を置いてから染めるのですが、糊を置く前に糊のノリを良くするため呉汁を生地に塗ります。

それが染料が生地に染み込みにくくするのですが、この方法を使うと裏面まで染料が通らないとのことです。

なので片面に糊を置いた後、ひっくり返して表面と同じ柄を同じになるように型を置いて糊を置くとのことで、それって普通にズレるでしょ、と思っていました。表と裏が違う柄になる、それも有りですが、同じ柄でズレてしまう・・・

と、思っていたら日本の職人のすごいところ。

表と裏の柄がまったくズレずに染められるのが当然だそうで・・・

実際に「長板中染」を発注している東京日本橋の「三勝」さんで教えていただきました。

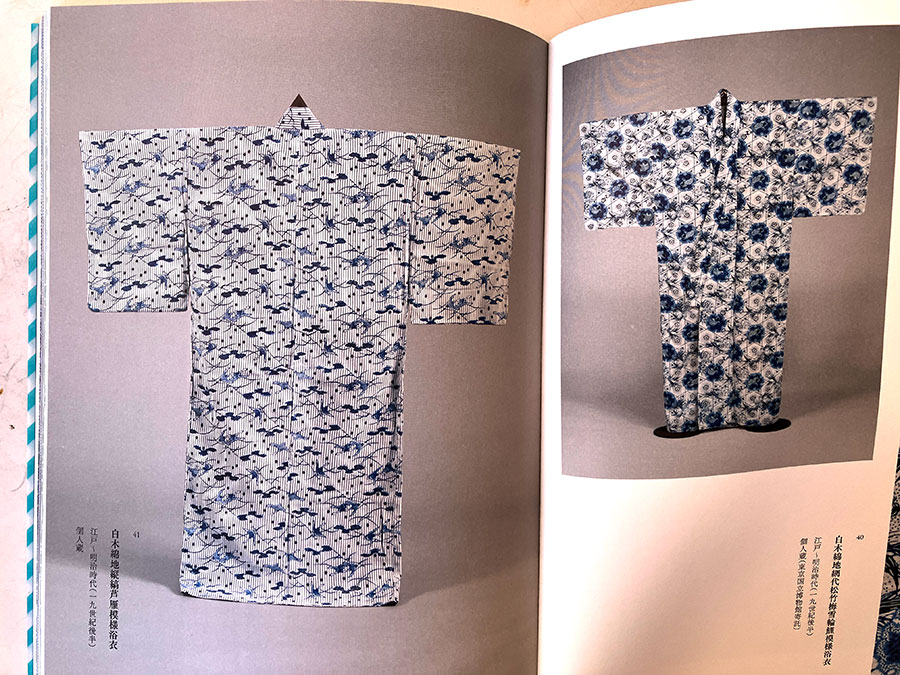

今、長板中染をできる職人が非常に少なく、絶滅危惧がそうで、でも近年「長板中染」の人気がとても上がっていて、受注に生産が間に合わないとのこと。

実際に反物を見せていただきましたが、注染とは違う品のある雰囲気がありコレは自分も欲しくなるなぁ。

(と言っても女性用ばかりなので、男性用の幅広は無いとのことで)

改めて見ると連続柄のデザインを現在で再現するのは、ロータリースクリーンか金属ロールといった円筒形の型を使ったプリントが適しています。

ただ、今のプリントは顔料を使いますので裏地まで色が抜けません。

じゃあ染料を使えば裏まで色が抜けるのでそれでOK、というとプリント用の染料がありません。

プリント用の染料は、20年くらいまで一般的によく使われていましたが、その染料の製造時に発がん物質が出るとの事で製造が中止となりました。染料プリントは色が深く、耐洗性も高く、コストも低いためとても重宝していたのですが残念です。

改めて今の浴衣の製造について考えると、伝統的な長板中染の柄を再現するなら「顔料プリント」。

裏地まで色が抜け、染料を使って染めたいのなら「注染」。

上記のようにまとめられるのではないでしょうか?

もちろん、折り返し部分のにじみも承知の上で注染で染める方法もあります。

ただ長板中染と注染では染め方が違うため、注染で染める場合はどうしてもデザイン上の無理が出てくる場合があります。

伝統的なデザインの浴衣、と言ってもその時代の染め方に合わせたデザインがあることをご了承ください。